21.05.2023 Die letzte Seite

200 Einträge pro Seite, bitte löschen sie alte Inhalte ... werde ich informiert als ich, wie üblich, am Abend das Tagebuch aufmache um die Erlebnisse des Tages aufzuschreiben. Der bewegende Besuch im Museum über die 12 Isonzo Schlachten im ersten Weltkrieg, herzerwärmende Erlebnisse in der Herberge. Der Bericht muss warten. 50. Etappe. Das erste Tagebuch voll. Nun habe ich ein Neues angeschafft. Es heißt: Von Pinnow nach Pyrgos. So heißt unser Projekt. Unbeschriebene Blätter. Zeit für eine neue Form.

20.05.2023

50. Etappe

Von Bovec nach Kobarid

Heute sind wir wieder nur Reisende. Haben den Fernwanderweg Alpe-Adria verlassen. „Vom Gletscher ans Meer“ und „Wandern im Garten Eden“ versprechen die Reiseprospekte. Wir haben nun eine kleine Ahnung, was es bedeutet, Benutzer dieser vorgefertigten Routen zu sein.

Als wir vor drei Tagen in Kranjska Gora aufbrachen, um den Vršič- Pass zu überqueren, dauerte es nicht lange, da tauchte vor uns ein schwatzendes Damenquartett Ü40 auf. Auf Wegbreite aufgefächert, bis an die Halskrause ausgerüstet mit allem, was der örtliche Outdoorladen so hergibt. Treckingstöcke, Wanderstiefel, Rucksäcke mit integrierter Trinkflasche, Funktionskleidung, Stirnbänder, alles niegelnagelneu.

Wir stiefelten schweigend hinterher und beobachteten das Schauspiel. Von hinten. Fröhlich, lärmend, bunt. Nicht schlecht, aber die neueste Mode ist nicht von Vorteil. Eng anliegende Leggings in Kreischfarbe. Mir spukt das Wort „Presswurst“ durch den Kopf. Böser Gedanke.

Irgendwann biegen wir ab. Nehmen eine unserer kräftesparenden Abkürzungen. Wir sind mittlerweile Meister im Finden dieser Marscherleichterungen.

Am Abend, wir sitzen bereits beim zweiten Bier auf dem Hof der Pretners, kommt eben diese Wandertruppe angekeucht. An die hatte ich gar nicht mehr gedacht. Hochrot, völlig verschwitzt und längst nicht so gesprächig wie vor acht Stunden.

Beim Frühstück trifft man sich ein drittes Mal und eine Stunde später wiederholt sich die Szene vom Tag davor. Sie, schwatzend vor uns, irgendwann verschwunden. Wir trinken bereits unser zweites Bier in Bovec, da kommen sie auf den Marktplatz geschnauft. Hochrot, völlig verschwitzt und wieder längst nicht so gesprächig wie vor acht Stunden. Täglich grüßt das Murmeltier!

So würde es wahrscheinlich weitergehen. Immer dieselben Leute an den Stationen des Trails. So richtig angenehm ist mir das nicht. Außerdem ist es mittlerweile ordentlich voll geworden. Immer müssen wir zur Seite treten, warten bis wieder fünf Wanderer und ein Hund den schmalen Pfad passiert haben. Ich frage mich, nach welchem Prinzip meistens wir die Ausweichenden sind.

Aber es gibt auch gute Sachen an diesen Treckkingrouten. Wir haben einen freundlichen, originellen Menschen kennengelernt. In Kranjska Gora haben wir die ersten Worte gewechselt, in Trenta zusammen gefrühstückt. Lars, Baujahr 1974, kommt aus Naumburg. Hat Ingenieur für Kfz-Wesen in Zwickau studiert. Vor neun Jahren ein kleines Café in der Altstadt aufgemacht. Ein Einmann-Betrieb. Er backt Kuchen und Torten selbst. Es läuft nicht gut. Mehr als ein Tausender im Monat kommt nicht rum.

Wir finden schnell Anknüpfungspunkte. Unser MZ-Motorrad, das Leben in Sachsen-Anhalt. Er ist noch nie gewandert. War früher mit seinen Eltern in Tschechien. Sie haben aber immer nur Heidelbeeren gesammelt. Er möchte noch einmal was ganz Neues probieren und hofft auf Inspiration unterwegs.

Gestern Abend in Bovec haben wir auf Lars gewartet. Immer wieder aus dem Küchenfenster unseres Hostels über den Platz geschaut. Wir wissen, dass wir in der selben Herberge schlafen. Auch er nimmt immer die preiswerteste.

Ob ihm nichts passiert ist? Er ist doch ungeübt und die Etappe nicht ganz ohne. Wir hätten uns seine Telefonnummer geben lassen sollen. Beinahe machen wir uns Vorwürfe. Es ist schon fast dunkel, da sehen wir die zwei Meter große Gestalt mit Schlapphut über den Platz zum Hoteleingang streben. Er ist angekommen. Alles lief gut. Unterwegs hat er auf einem Felsen für zwei Stunden ein Nickerchen gehalten. Wir haben für ihn mitgekocht. Er kommt genau richtig zum Essen.

Heute ist es viel ruhiger auf unserem Weg. Wenige Wanderer. Das Kreischen der Menschen in den Raftingbooten auf der Soča dringt nur leise an unser Ohr. Die Alpe-Adria Trail-Wanderer sind abgezweigt, gehen noch einmal auf über 1300 Meter in die Höhe. Wir bleiben im Tal. Morgen machen wir einen Ruhetag in Kobarid. Die letzten drei Etappen waren wunderschön, aber etwas kräftezehrend. Hier gibt es ein Museum, welches sich mit den Geschehnissen des 1. Weltkriegs in diesem Tal beschäftigen. Zeit für geistige Arbeit, für Verarbeitung des Erlebten, für ein Innehalten.

19.05.2023

49. Etappe

Von Trenta nach Bovec

Letzte Nacht konnte ich nicht schlafen vor Glück. Immer wieder wache ich auf. Lausche auf die Geräusche der Nacht. Den Wind in den Bäumen, ein Bächlein murmelt beständig vor sich hin. Ich drehe mich auf die andere Seite, kuschel mich ein Stück tiefer in meinen warmen Daunenschlafsack. Ein Lächeln durchströmt mich. Genau davon habe ich geträumt.

Wir liegen eng beieinander in einem winzigen Häuschen mit spitzem Dach, einer Finnhütte gleich. Kaum größer als ein Zelt. Gerade unser Bett passt hinein und links und rechts ein kleines Nachttischchen. Wir schlafen bei offener Tür. Dunkelheit, Kühle, mittlerweile schwarz gewordenes Grün im Überfluss, nächtliche Natur, geheimnisvolles Geschehen umgibt uns. Es duftet nach Holz und Firnis. Alles ist ganz neu. Wir sind die ersten Gäste, die hier schlafen dürfen.

Gestern am frühen Abend sind wir bei den Pretners in Trenta angekommen. Wir werden herzlich empfangen, bekommen ein Begrüßungsgetränk, den Schlüssel zu unserem Häuschen, nehmen unser Paket in Empfang. Darin unser Zelt, Roberts kurze Hose, ein Kompass und ein Kamm. Lauter Dinge, die wir bis hierher nicht brauchten oder schlicht vergessen hatten. Die Familie ist Verwandtschaft von Matthias und Alenka, guten Bekannten aus Schwerin. Sie haben uns diesen Anlaufpunkt verschafft. Als Postadresse, als kleines Paradies für einige Stunden.

Die Wirtsleute sind beschäftigt, sie betreiben einen Biohof mit Ferienwohnungen. Müssen sich um die Landwirtschaft kümmern, um die 50 Schafe, Essen kochen für die Gäste, es gibt noch einen Termin in Bled, auf der anderen Seite des Vršič-Passes.

In dicken Pullovern sitzen wir draußen bis zum Einbruch der Dunkelheit, lassen die Eindrücke des Tages Revue passieren, genießen den erhabenen Blick über die slowenische Bergwelt. Ein magischer Ort.

Stanka, der Wirbelwind, empfängt uns beim Frühstück. Die Herrin des Hauses weist in die Kaffeemaschine ein, kocht wachsweiche Eier, bestückt unermüdlich das Buffet mit selbstgemachten Marmeladen und hauseigenem Schafskäse. Gibt Wanderempfehlungen, macht Routenvorschläge, informiert über Schneehöhe in den höheren Lagen, weiß über slowenischen Wein Bescheid, kennt die Bärenproblematik am eigenen Leib, scannt die Personalausweise, schreibt Rechnungen, kassiert ab. Erstklassig, vorzüglich, rundum gut.

Das Beste zum Schluss. Wir sind eingeladen. Ich bin sprachlos. „Warum Robert, warum bekommen wir soviel geschenkt?“

Wir müssen unbedingt wieder kommen. Aber das wusste ich ja schon vorher.

Heute wandern/reisen wir nach Bovec. Zwanzig unverschämt spannende Kilometer entlang des schönsten europäischen Gebirgsflusses. Immer wieder spreche ich innerlich Empfehlungen aus. „Pfeffi, Kerstin, Ihr wollt doch in die Alpen Ende Juni. Fahrt hierher! Ich stelle Euch Touren zusammen. Martin, Christine, Ihr geht doch auch gerne in die Berge. Es würde Euch bestimmt gut gefallen.“

Ich habe mein Herz verloren an diesen Ort.

18.05.2023

48. Etappe

Von Kranjska Gora nach Trenta

Nun sind wir beinahe acht Wochen unterwegs und immer noch Lernende in Sachen unterwegs sein.

Während Robert in aller Regel nach unserer Ankunft ein Nickerchen hält, bin ich online. Suche, schnüffele, erkunde virtuell die Umgebung. Wenn er nach einem Stündchen wieder zu sich kommt, beginnt die Tourenplanung. Ich auf 180, er im Halbschlaf.

„Hähnchen, da gibt es eine tolle Aussicht und dort eine tiefe Klamm und weiter hinten entspringt auf abenteuerliche Weise ein Fluss und sieh nur diesen Gipfel da hinten.“ Da müssen wir hin und dort vorbei und da auch noch. Wie eine Biene möchte ich schwirren von Blüte zu Blüte. Von Aussicht zu Wasserfall von Quelle zur Bergspitze. Immerzu habe ich das Gefühl, etwas zu verpassen. An der wirklich allerschönsten Stelle um wenige Meter vorbeizuschrammen. Wäre man vorhin geradeaus gegangen, dann wäre man jetzt… entspannt finde ich die Situation selber nicht.

Robert erduldet, bleibt stoisch, sitzt aus. Heute hat er mir eine Antwort gegeben. Ein Kästchen aufgemacht, in welches ich mich nun beruhigt einkuscheln kann.

„Sieh nur Huhni“, erklärt er mir wenige Minuten unterhalb des Vršič-Passes, „es gibt Bergsteiger. Die suchen sich einen Gipfel aus. Gehen hoch und wieder runter und die Mission ist erfüllt. Dann gibt es Wanderer. Die kommen am Wochenende oder in ihrem Urlaub, wählen eine abwechslungsreiche Tour im Rahmen ihrer Möglichkeiten. Am besten eine Rundtour. Manchmal gönnen sie sich ein paar Etappen eines angepriesenen Fernwanderweges. Wir, Huhni, wir sind Reisende. Zu Fuß unterwegs. Wir kommen von A und wollen nach B. Unser Fokus liegt auf dem Weg und allem was uns auf diesem begegnet und nicht auf touristischen Höhepunkten entlang der Strecke.“ Ich denke eine Weile darüber nach. Die Idee gefällt mir. Ich gefalle mir in dieser Idee. „Ich bin eine Reisende“, denke ich feierlich.

Wie der Zufall es will, ist unsere heutige Etappe Reise und Wanderung in einem. Eine echte Bergtour. 900 Meter hinauf, 1050 wieder herunter. Der Aufstieg über steinigen Eselspfad bis über die Baumgrenze, inklusive Abenteuer. Der Weg verschwindet im rauschenden Gebirgsbach. Also Schuhe aus, Hosen hoch und ab durchs steinige Bachbett. Das Wasser knietief und nur wenig über dem Gefrierpunkt. Das zwiebelt ganz ordentlich und reinfallen möchte ich jetzt hier auch nicht. Geschafft! Füße abtrocknen, weiter geht es. Vier Stunden arbeitet der Kreislauf auf Hochtouren. Die Belohnung - der grandiose Ausblick auf die Berglandschaft am Pass.

Immer mal wieder laufen wir für die ein oder andere Kehre auf der Passstraße. Pulks von Motorradfahrern mit bis zu zwei Kameras auf dem Helm. Radfahrer mit hochroten Gesichtern, Wohnmobilisten, putzige Oldtimer auf Ausfahrt lärmen dem Pass entgegen. Auf 50 Kurven, teilweise noch mit Kopfsteinpflaster belegt. Die Geschichte dieser heutigen Freizeittrasse ist mit Blut geschrieben. Gebaut wurde sie 1915/16 als Militärstraße für Österreich-Ungarn ins Isonzo/Soča-Tal. Unter unmenschlichen Bedingungen von russischen Kriegsgefangenen gebaut. Über 400 von ihnen kamen allein bei einem Lawinenabgang im März 1916 ums Leben. Ob die Konsumenten von heute wissen, zu welchem Preis jeder Pflasterstein hier verlegt wurde?

Der Abstieg in abenteuerlichen, halsbrecherischen Serpentinen. Der geröllige Weg selten breiter als ein Handtuch. Ein tosender Wasserlauf zu unserer Rechten. Zu unserer Linken türmt sich eine zerklüftete Felswand. 1000 Meter auf 5 Kilometer. Am Ende sind die Knie weich. Höchste Aufmerksamkeit ist angesagt. Die meisten Unfälle passieren kurz vor dem Ziel. Zur Krönung noch ein paar Kilometer auf einem wurzeligen Waldweg entlang der blau grünen Soca. Acht Stunden Gehzeit. Acht Stunden Wanderung, für acht Stunden Reisende.

17.05.2023

47. Etappe

Von Tarvisio nach Kranjska Gora

Wir stehen auf einer schmalen Brücke und schauen fasziniert in die felsige Klamm. Auf dem Grund, 100 Meter unter uns, schäumt und braust ein wilder Gebirgsbach. Ganz entspannt ruhen meine Hände nicht auf dem Geländer. Etwas schwitzig und auch verkrampft. Ein leichter Schwindel vernebelt mein Gehirn. Der Rausch der Tiefe. In Italien stürzen ja bekanntlich dauernd Brücken ein. Das drei Meter breite Viadukt, auf dem wir stehen, ist Teil des 1965 stillgelegten Eisenweges zwischen Jessenice und Tarvisio. Im Jahr 1870 fuhr hier der erste Zug. Wie, um alles in der Welt, haben sie Ende des vorletzten Jahrhunderts diese Brücke geschlagen? Mit den damaligen Mitteln und Werkzeugen? Mir fehlt es an Phantasie.

In leichtem Nieselregen folgen wir der ehemaligen Kronprinz-Rudolf-Bahn. Unser Ziel: Kranjska Gora. Wie oft haben wir in unserem Navigationssystem in den letzten Wochen diesen Ort eingegeben? Uns dorthin gesehnt. Uns nicht vorstellen können, je dort anzukommen. Zu Fuß. Nun sind wir da.

Wir haben die beste Herberge der gesamten Reise gefunden. Preiswert. Ein einfaches Zimmer. Ein Gemeinschaftsraum mit Kachelofen und gut ausgestatteter Küche. Aber das ist nicht neu, das hatten wir schon. Neu, bisher einzigartig und wunderbar: Der Raum ist voller freundlicher und hilfsbereiter Menschen zwischen 8 und 80 Jahren. Die einen kochen, die anderen spielen Karten, ein Fußballspiel läuft im Hintergrund. Wir kriegen den Herd nicht an – uns wird ungefragt geholfen. Robert sucht Senf – man sucht gemeinsam im großen Kühlschrank und wird fündig. Vertraut slawische Worte im Ohr. Der Sanitärtrakt duftet nach Wofasept. Und ab morgen die Tour, auf die ich mich freute, noch bevor die Idee der großen Reise überhaupt geboren wurde. Über den Vršič-Pass durch das Tal der Soča in Richtung Adria. Zweimal waren wir schon hier. Haben die Gegend erkundet und als Ort der Sehnsucht definiert.

Fast zwei Drittel der Fläche Sloweniens sind von Wald bedeckt. Neben einem Nationalpark gibt es drei Regionalparks, fast 100 Naturschutzgebiete und geschützte Landschaftsparks sowie mehr als 1000 Naturdenkmäler. Mehr als die Hälfte der Landfläche steht unter Naturschutz. Slowenien, das nachhaltige Land im Herzen Europas? Womit auch immer geworben wird. Es fühlt sich an, wie nach Hause zu kommen. „Wehe Robert, Du hetzt mich hier durch.“

Ab morgen müssen wir ein neues Ziel definieren. Wahrscheinlich irgendwas an der Adria. „Eine konkrete Idee haben wir schon! Später mehr!“ orakelt Robert. Ich sehe das anders. Das neue Ziel wird in einer ausschweifenden Gesprächsrunde im Konsens-Verfahren festgelegt. Alles ist offen.

16.05.2023 Urlaub in Bella Italia!

Gestern sind wir nach Camporosso gegangen. Ein 560-Seelenörtchen oberhalb von Tarvisio. Unsere Höhe heute: 820 Meter über Null. Am Tag davor: 520 Meter. Da sind wir dem Himmel ja schon wieder ein kleines Stückchen näher und tendenziell auf dem richtigen Weg über die

Friaul-Julischen Alpen, wenn auch deutlich nach Westen abgedriftet.

Wie wir hier gelandet sind, können wir so genau gar nicht mehr sagen. Das ist das Schöne, wenn der Weg erst beim Gehen entsteht. Italien hatten wir jedenfalls definitiv nicht auf dem Plan.

Im Prinzip ist es immer wieder die selbe Litanei. Unsere Gebirgslitanei.

Der Wurzenpass, dieser Schuft, war diesmal Schuld. Da müssen wir drüber. Der Fußweg verschneit und die Hütten noch geschlossen. Der Fahrweg kurvig, eng und stark befahren. Einen Bus gibt es nicht. Wir müssen also drumherum. Entweder im Osten mit der Eisenbahn durch den Karawankentunnel nach Slowenien oder im Westen in Richtung Italien. Wir überlegen und planen hin und her. Studieren den Fahrplan, die Unterkünfte und die Länge der Strecke. Das Los fällt auf Italien. Die Unterkunft ist preiswerter, der Weg vielversprechender. Er führt uns entlang der alten Pontafelbahn, die einst Villach mit Udine verband. Die alte Strecke von 1879 verlief angelehnt an die Fella, den Fluß im Kanaltal durch zahlreiche kleinere und mittlere (bis 600 Meter) Tunnel und Galerien. Bedingt durch Erdbeben und Unwetter war die Strecke öfter im Betrieb bedroht und man entschloss sich, eine neue Pontebbana zu errichten, die großteils im Berg verläuft. Im Jahr 2000 wurde die alte Strecke geschlossen und für wenige Wanderer und viele Radfahrer umgebaut. Das skurrile Moment an unserer Wanderung sind die alten Bahnhofsgebäude entlang der Bahnstrecke, die man halb leer geräumt sich selbst überlassen hat. Verfall, Untergang, Vergänglichkeit – faszinierend morbide.

Schön ist es in Italien zu sein. Aus dem zünftigen „Griaß di“ ist das schnurrend gesangliche „buongiorno“ geworden.

Das Zischen der großen Espressomaschinen im Café, das Klappern der Tassen, der Duft und der Geschmack des kleinen, starken Espresso. Einzigartig.

Zwei Wünsche habe ich heute. Erstens möchte ich im Sonnenuntergang auf einem Südbalkon sitzen und einen Campari schlürfen. Echte Sommerfrische. Zweitens wünsche ich mir einen total verregneten Dienstag. Da bleibe ich den ganzen Tag im Bett. Ich bin schließlich im Urlaub. Beides geht in Erfüllung. Unsere Wohnung hat tatsächlich einen Südbalkon und über Nacht schaufelt das Italientief munter Wassermassen in die Region. Ich bleibe liegen und Robert findet wieder einmal Zeit für seine:

Kleine Robertsche Abschweifung 9

Jeder kennt diese lästigen Geschwindigkeitsanzeiger an Ortseingängen, die mit Stundenkilometeranzeige, grünem Grinsegesicht und roter, weinerlicher Fratze dem harmlosen Autofahrer ein gutes Gefühl oder ein schlechtes Gewissen bereiten sollen (haha, bei mir zieht dieser Quatsch nicht). Wenn ich nach Pinnow zum Flugplatz fahre, gebe ich vor dieser seltsamen Anzeige nochmal richtig Gas, damit ich mich an der grellroten Heulgrimasse erfreuen kann. Geblitzt wird dort nicht und ich mache es nur, wenn Martina nicht dabei ist. Es ist eine kleine Flause von mir und sie hätte kein Verständnis.

Diese Geräte sind – was nicht jeder weiß - europaweit verbreitet. Wir wanderten durch Tschechien und Österreich und auch dort sind sie präsent. Was wir nicht wussten: Offenbar messen sie alles, egal ob Blechkarosse, Mensch oder Igel auf nächtlichem Streifzug. Vielleicht ja sogar das Gras beim Wachsen. Auf einsamer, österreichischer Landstraße näherten wir uns einem dieser Verkehrserzieher. Die Anzeige registrierte konstant fünf Kilometer pro Stunde. Weit und breit kein Auto zu sehen. Messen die etwa uns? Nun wollte ich es wissen: Ich setzte zu meinem berühmt-berüchtigten Sprint an, Schnellkraft aus der Wade bis in den letzten Muskel des Oberschenkels, der Rücken bog sich unter der unglaublichen Kraftanstrengung und harpunengleich schoss ich los in Richtung Messfühler oberhalb der noch immer grünen, dümmlich grinsenden Visage. Aus den 5 km/h wurden 8, wurden 10 km/h. Einzig mein Rucksack im Nacken hinderte mich, das grimmige Rotgesicht zu sehen und dadurch unglaublichen Triumph zu erfahren. Die wilde Aktion brachte Martina auf eine Idee. Und zwar den Schweriner Blitzerlauf! Wie langweilig sind bei uns der Drei-Seen-Lauf, Fünf-Seen-Lauf oder gar der Sieben-Seen-Lauf. Der zukünftige Blitzerlauf wird in einer Schweriner Dreißigerzone vor einem aktiven Verkehrsblitzer stattfinden. Die flinkfüßigen Sportskanonen versammeln sich 100 Meter vor dem Blitzgerät und versuchen, es per Sprint auszulösen. Jeder durchschnittliche 100-Meter-Läufer kann das schaffen. Weltrekordläufer – wir haben es mühselig ausgerechnet – kommen auf ca. 37 km/h. Da werden es doch die Schweriner Lokalgrößen auf die nötigen 31 km/h schaffen. Und bei dieser Art Blitzerlauf würde auch die sonst humorlose Ortspolizei mitspielen und die entsprechenden Strafbescheide ausstellen. Eine Ehre für jeden Teilnehmer.

Ende der Abschweifung.

15.05.2023

46. Etappe

Von Villach nach Tarvisio

Villach haben wir erreicht und Österreich liegt damit fast hinter uns.

Die Stadt mit 60.000 Einwohnern liegt in Kärnten, ganz im Süden des Landes, istwichtiger Verkehrsknotenpunkt und war die letzten Wochen unser anvisiertes Zwischenziel. Nun sind wir angekommen… schon.

Den Abschiedsabend haben wir uns geschenkt. Kein Gaststättenbesuch, keine Flaschengärung. Kein Grund für Sentimentalität an den scheinbar willkürlich, schwer nachvollziehbar gezogenen, sich ständig verändernden, fadendünnen Strichen auf Landkarten. Grenzen. Grenzen? Wir sind Europäer. Und nicht nur im Bezug auf niedrigpreisige, alkoholische Getränke.

So sitzen wir nun befremdet am Grenzübergang Thörl-Goggau auf einer Bank und mümmeln betreten unser Frühstücksbrot. Mit einem Bein in Österreich mit dem anderen in Italien. Die Kontrollhäuschen verwaist, ihre verspiegelten Fensterscheiben schon lange nicht mehr geputzt. Wechselstuben gammeln vor sich hin. Der Friede ist trügerisch.

Die Grenze ist noch da. Das Ungeheuer schläft nur. Wie lange würde es dauern, es zu wecken? Die Grenze zu verschließen und unpassierbar zu machen? Zwei Tage? Wir erinnern uns an die Flüchtlingskrise 2015, die die Tragfähigkeit der EU-Verträge, ihre programmatische Integrationskraft und generell die innereuropäische Solidarität in Frage gestellt hat.

„Robert“, nuschele ich mit Käsebrötchen im Mund, „hätten wir vor 120 Jahren diese, unsere Reise gemacht, dann hätten wir von Joachimsthal kurz hinter dem Oberwiesenthaler Pass bis nach Istrien an der Adria keine einzige Grenze passiert. Kann das sein?“ Er überlegt. Betrachtet innerlich die Karte der Österreichisch-Ungarischen Monarchie.

„Recht hast Du Huhni“, sagt er und noch irgendetwas von Amtssprache deutsch. Vielsprachig, multikulturell, bunt ging es zu. Wir müssen es aber auch nicht glorifizieren. Das dicke Ende kommt noch. Zwei Tagesmärsche noch und wir sind, aus historischer Sicht, mittendrin im grausamen Gebirgskrieg zwischen Österreich-Ungarn und Italien von 1915 bis 1918.

Alles in allem kein Grund also für euphorische oder sentimentale Abschiedszeremonien an Grenzen.

Rückschau halten wir trotzdem.

Österreich, das bedeutet zwei Drittel Alpen. Und Land macht Leute. Die Alpen haben wir nun verstanden. Jedenfalls die Ostalpen. Das ganze oberflächliche Halbwissen aus ca. 25 Spritztouren in irgendein Alpenmassiv inklusive Hüttentour, Gipfelsturm und Klettersteig, konnten wir ergänzen zu einem Ganzen. Jetzt wissen wir Bescheid. Wir haben uns das erlaufen und am eigenen Leib erfahren.

Als wir vor dem Dachstein standen, haben wir gedacht, wenn wir da drüber sind, haben wir es geschafft. Pustekuchen. Clever, wie wir uns fühlten, haben wir das Massiv umfahren und standen vor der nächsten schneebedeckten, felsigen, trutzigen Wand.

Der Dachstein gehört zu den Nordalpen. Ein 500 Kilometer breiter Höhenzug in Ost-West-Ausrichtung, der dem eigentlichen Alpenhauptkamm vorgelagert ist. Was sich nun vor uns auftürmte auf der anderen Seite des breiten, grünen Tal der Enns, war der Alpenhauptkamm. Damit hatten wir nicht gerechnet. Ganz ehrlich. Umfahren ging nicht, also darüber. Der Tauernpass, der Katschberger Pass. Dazwischen die Passage des „sibirischen“ Hochplateaus, den Lungau. Und nun, nach dem zweiten Frühling im Drautal stehen wir in Kürze vor der dritten Herausforderung. Vor uns die Südalpen. Das Spiegelbild seines nördlichen Pendant.

Vom poetischen Namen Friaul-Julische Alpen sollten wir uns nicht einlullen lassen. Es wird noch einmal auf über 1600 Meter hoch gehen. Aber dann geht’s nur noch bergab bis zur Adria.

Heute war ein schöner Wandertag. Die Jacke und die Regenjacke im Rucksack. Sind wir erst einmal über den Berg, kommt kurzärmelig und dann gleich schwitz. Warum sollte nach dem kältesten April, dem nassesten Mai nicht der heißeste Sommer kommen? Wandern im Extrembereich. Wir bleiben optimistisch, wir bekommen das schon hin. Schließlich haben wir (zwei) Köpfchen.

14.05.2023

45. Etappe

Von Feistritz an der Drau nach Villach

Sonntag - häng' den Pelz in den Spind

Sonntag - wärmer weht heut' der Wind

Alle Blumen blüh'n und es ist Frühling da

Und rund um uns ist es nun so weit

Schau' nur, es blüht auf jeder Wiese

Es blüht auf jedem Kleid

Du siehst: Es ist Zeit

...singt uns Manfred Krug vor, während wir noch im warmen Bett liegen. Wie gut, dass es Spotify gibt.

Ja, heute ist Sonntag. Und es regnet mal wieder Bindfäden. Unwillkürlich ziehe ich die Bettdecke noch ein Stückchen mehr über meine Nasenspitze.

„Hähni“, schnurre ich leise, „lass uns mal alle Sonntage auf unserer Reise aufzählen.“ Ich will nicht raus aus dem Bett und nicht raus in den Regen. Der innere Schweinehund setzt auf Verzögerungsstrategien.

„Der erste Sonntag war der in Leipzig“, erinnere ich mich. „Die Familie hat sich getroffen. Die Oma Birgit, Matze, der Jakob kam extra aus Schwerin. So einen schönen Tag hatten wir und abends bei Conny und Wolfgang ist dann das Bett zusammengekracht.“ Robert schmunzelt. Er erinnert sich. Den zweiten Sonntag verbrachten wir in Oberwiesenthal. Es war Ostern und alles hatte zu.

Der dritte Sonntag war ein wunderbar sonniger Frühlingstag. Wir wanderten nach Konstantinovy Lázně. Draußen haben wir gesessen, in einem Biergarten. Abends waren wir Essen und wurden von einem noblen tschechischen Kellner bedient. „Gänsebraten habe ich gegessen“, ruft Robert. Wundert mich nicht, dass er das noch weiß. Am Sonntag Nummer vier feierten wir Abschied von Tschechien. Im Schlossrestaurant von Železná Ruda. „Robert, da hast Du Dir 500g Bratkartoffen bestellt“, erinnere ich meinen lieben Vielfraß. Er streitet alles ab.

Am Sonntag Nr.5 sind wir gerade nach Österreich gekommen. Wir gingen durch hügeliges, baumloses Land und ganz, ganz hinten am Horizont konnte man die schneebedeckten Gipfel der Alpen erkennen. Unendlich weit weg erschienen sie uns damals.

Neben mir im Bett höre ich ein kleines Schnarchen. Das darf doch nicht wahr sein. Muss man hier immer alles alleine machen. „Robert, nicht schlafen, hilf mir lieber mal, es sind doch auch Deine Erinnerungen.“

Sonntag Nr.6 scheint wie gestern. In Radstadt waren wir da. Haben schon mittags in der Sonne gesessen, Bier getrunken und das Treiben der Kommunionsgesellschaft beobachtet. Es kommt uns vor, als wäre es gestern gewesen. Die Zeit nimmt wieder Fahrt auf, beginnt zu rasen.

Heute, am Sonntag Nummer 7, gehen wir nach Villach. Vorher müssen wir aber erst mal raus aus den Federn. Wir sammeln die Kräfte, packen routiniert zusammen und keine halbe Stunde später sitzen wir im Hotel „Zentral“ um die Ecke bei einem Morgenkaffee. Die Kurve von unserer Herberge bis hierher haben wir laut Navi in Rekordgeschwindigkeit von 5,3 km/h gekratzt.

Im Regen machen wir uns auf den Weg, im Regen kommen wir an. Nach einer Rekordzeit von etwas über vier Stunden erreichen wir das 20 Kilometer entfernte Villach. Keine Pause, keine Rast und immer noch kein Frühstück. Es hat ununterbrochen geregnet und kein trockenes Plätzchen am Wegesrand lud zum Verweilen ein. Nicht gerade ein klassischer Sonntagsspaziergang. Schön war es trotzdem. Still, einsam, stimmungsvoll. Das ganze schöne Tal der Drau, die wolkenverhangenen Berge, die kräftig grünen Wiesen – alles nur für uns allein. Sehr exlusiv.

Ich habe ein Geschenk bekommen. Ich weiß nicht von wem und auch nicht warum. Was auch immer ich mir betrachte: Menschen, Dinge, Begebenheiten oder Umstände. Ich kann in allem das Gute, das Schöne, das Besondere sehen. Völlig ohne Anstrengung und ohne rosarote Brille. Ein Satz von Christian Morgenstern kommt mir in den Sinn: „Schön ist eigentlich alles, was man mit Liebe betrachtet. Je mehr jemand die Welt liebt, desto schöner wird er sie finden.“ Vielleicht hat es ja etwas damit zu tun.

13.05.2023

44. Etappe

Von Spittal an der Drau nach Feistritz an der Drau

Kleine Robertsche Abschweifung 8

Die wahrhaftigen Europäer sind wir!

In unserer Nachbarschaft und im Freundeskreis haben wir wahrlich genug Weinkenner und Freunde des Rebensaftes. Der Gourmet um die Ecke schwört auf den kräftigen Franzosen, die Freunde in der Schelfstadt auf den leichten Italiener und das Lehrerpaar vom Platz der Jugend, die auf Gran Canaria gelebt und gelehrt haben, auf den soliden Spanier.

Wir beide sind da aus einem ganz anderen Holz geschnitzt. Jeder Nationalismus ist uns völlig fremd, Kleinstaaterei sowieso. Das Herz schlägt europäisch, was sage ich… weltoffen, very international.

Wir verbringen zwei Tage in einem kleinen österreichischem Ort am Ende eines Tales. Wir machen uns, wie gewöhnlich nach unserer Ankunft, auf die Suche nach Nahrung und uns angemessenen Getränken. Anderthalb Kilometer das Tal runter gibt es einen ADEG, so heißt hier der Konsum. Wir wählen Lebensmittel aus, orten das Weinregal.

Rasch werden wir unserer Einstellung gemäß fündig: Wir suchen preiswerten Wein und finden europäischen Wein. Wir lesen: „Der rote Musketier. Wein aus Europa“ und „Der weiße Musketier. Wein aus Europa“. Beide trocken.

Wir schlagen zu. Es gibt kein Halten. Dunkel erinnere ich mich an den Glykol-Skandal aus den achtziger Jahren. Österreichische Winzer peppten Billigwein mit Frostschutzmittel auf und verkauften die Brühe als Eiswein und Spätlese. Kann uns bei unserem Europawein nicht passieren, denn der Frostschutz ist sicher teurer als unser Gesamtprodukt: ganze 2,99 Euro für die 2-Liter-Eule in der Plastikflasche mit Schraubverschluss. Wir müssen uns bücken. Die Plörre steht natürlich im untersten Regal.

Im Quartier angekommen, schmeiße ich die Weißweinbombe in den Tiefkühler. Aber schon nach 10 Minuten machen wir uns an die Verkostung. Beim Roten Musketier verzichten wir auf das Dekantieren. Muss eben auch mal ohne gehen. Wir schnappen unsere Plastiktrinkbecher (rosa und blau) und gießen ein: Für Martina den Roten, für mich den Weißen. Ich lasse den Rebsaft über meinen Gaumen rinnen und spüre ein sanftes Prickeln im Abgang. Ich fülle nach und lasse den Wein unter der Zunge rotieren und schwupps, ist er wieder weg. Nicht so schlimm, es ist ja genügend da.

Martina lässt ihren Roten kreisen, schnalzt mit Lippen und Zunge und meint, er wäre ein wenig pelzig in der Mittelphase. Aber doch süffig, vielleicht etwas frech und insgesamt für ihren Geschmack zu unartig.

„Krachsauer“, schiebt sie nach. Aber so mag sie es.

Ich stelle mir vor, wie Tanklaster und Kesselwagen aus ganz Europa nach Neuendorf in Österreich fahren und ihre schaurige Fracht abpumpen. Abgefüllt ebendort und eine Registriernummer, nichts anderes steht auf der Plastikflasche. Ein „Weinkenner“ überwacht die zornige Mischung, lässt

50 kg Zucker in den Riesenmixer rinnen, 10 kg Aromastoffe und noch 200 Liter vom süßen Bulgarischen, weil der ja weg muss. Egal, wir trinken auf Europa und morgen gehen wir in den nächsten Supermarkt und suchen – na was wohl – nicht den Europawein – sondern den Weltwein.

Abschweifung Ende

Das Wetter heiter bis wolkig. Die Stimmung ausschließlich heiter, so wandern wir die 20 Kilometer von Spittal an der Drau nach Feistritz an der Drau. Und wie könnte es anders sein – immer entlang des Flusses gleichen Namens. Sie ist eine Sie und ein schöner, kräftiger Fluss, welchem wir heute die Ehre haben zu folgen. Ihre Reise hat sie begonnen im italienischen Südtirol, fließt dann durch Osttirol, Kärnten (hier begleiten wir sie ein wenig), Slowenien, Kroatien und Ungarn. Sie mündet schließlich in…? Und ganz zum Schluss ergießt sich alles ins...?

„Das ist ein Rätsel, Robert. Hast Du aufgepasst in Geographie?“

Die Drau entwässert Osttirol und fast ganz Kärnten. Sie stellt für diese beiden Regionen die wichtigste Lebensader dar. In ihrem Oberlauf ist der Fluss über weite Strecken naturbelassen. Doch schon bald wird sie zum Schutz vor ihrem eigenen Hochwasser in ein enges Mauerbett gezwungen. Auch wir laufen heute auf einem Deich. Es fühlt sich kurz an wie an der Elbe, wären nicht die schneebedeckten Berge. Der morgendliche Blick aufs Höhenprofil inspirierte mich zu diesem Vergleich. Da es am Oberlauf der Drau keine belastenden Industriebetriebe gibt, hat sie durchgehend die Gewässergüteklasse 1. Es gibt vier Gewässergüteklassen und drei Unterklassen, erfahre ich im Internet. Klasse 1 ist natürlich die Auszeichnung nach oben. „Diese Güteklasse weisen nur Quellbäche und sehr gering belastete Oberläufe von Fließgewässern in von Menschen unbeeinträchtigten Gebieten der Alpen und der Mittelgebirge auf“, erfahre ich auf wasser-wissen.de Die Drau ist eine Streberin.

Die unterste Stufe bedeutet: völlig mit Abwasser verunreinigte Gewässerabschnitte. „Das ganze Gewässer erscheint durch die Massenentwicklung des „Abwasserpilzes“ und von Schwefelbakterien weiß. Es kommt zu erheblichen Geruchsbelästigungen.“

Da fällt mir doch die Pleiße ein, wie sie in den 70er Jahren durch Leipzig mäanderte. Oder die Gera durch Erfurt.

Ab Spittal wird die Drau immer wieder gestaut. Man kompensiert das schlechte Gewissen, ob des Eingriffs in die Natur, mit aufwändigen, von der EU bezahlten Projekten. Bei uns heißen sie Fischtreppen. Hier heißen sie Organismenwanderwege. Wir sind auch Organismen auf Wanderschaft – ich bin amüsiert.

In Spittal machen wir das erste Mal Bekanntschaft mit der „Türkengefahr“.

So bezeichnete man das während des 15. bis 17. Jahrhunderts im Gefolge der Türkenkriege in der europäischen Öffentlichkeit verbreitete Schreckbild des expandierenden Osmanischen Reiches als der Bedrohung des christlichen Abendlands durch eine islamische Macht. Mit Türkendrucken oder Turcica werden Flugschriften bezeichnet, die mit Hilfe des neu erfundenen Buchdrucks erstellt, vor der „Türkengefahr“ warnten.

Ganz unvertraut ist mir das irgendwie nicht. Mit ähnlicher Angstmacherei wie damals lässt sich auch heute die Auflage steigern und viel Geld verdienen. Die Türken kommen, die Russen kommen, der böse Wolf und nun kommt auch noch der joggerkillende Braunbär. Aus den damals kleinen Buch- und Flugblattdruckereien sind Konzerne geworden. Ich sage nur „Springerpresse“.

Schon 14 Uhr erreichen wir unser Ziel. Auf den letzten etwas zähen Kilometern haben wir uns gegenseitig Songs von Udo Lindenberg vorgesungen. Robert interpretiert überzeugend und mit entschiedenem Gesichtsausdruck Jonny Controletti, Andrea Doria und den Vampirsong. Ich versuche mich an Cello und dem Sonderzug nach Pankow.

Morgen ist schon wieder Sonntag. Sieben Wochen unterwegs und immer noch bester Dinge, trotz des Italientiefs. Nicht schlecht.

12.05.2023

43. Etappe

Von Gmünd nach Spittal an der Drau

Heute morgen frühstücken wir in Adelheids Pension. Warme Brötchen, selbstgemachte Marmelade, ein frisch gekochtes, wachsweiches Ei. Auf den Punkt. Das Ei und das ganze Drumherum auch.

Wir sitzen quasi im Wohnzimmer unserer Wirtin, sie selbst liest in der Küche nebenan die neueste Ausgabe der Kronenzeitung, das Pendant zur deutschen Bild.

Am Nachbartisch (es gibt nur zwei kleine Tische) sitzt eine Dame im Rentenalter. Allein reisend, Gespräche suchend, miteilungsbedürftig.

Mit dem üblichen woher, wohin beginnt sie das Gespräch. Klar kenne sie Schwerin, sächselt sie in österreichischer Mundart. Aus Oschatz hat sie rübergemacht, 88 war das. Jetzt ist sie Rentnerin. Hat sich nun endlich ihren Traum erfüllt. Mit Ölfarbe wollte sie schon immer malen und es nun von der Pike auf lernen. Zwei mal im Jahr kommt sie nach Gmünd. Hier in diesem Künstlerdorf werden Malkurse angeboten. Sie greift nach ihrem Smartphone, sucht, kommt zu uns an den Tisch. Robert geht schon in volle Deckung, er befürchtet ständig Fotos von Babys oder Katzen oder Hunden, zu denen er seine fachkundige Meinung sagen soll.

Aber so schlimm kommt es nicht. Gestern im Kurs hat sie ihren Hund gemalt. Auf einer 50x60 Zentimeter großen Leinwand. Ich kneife die Augen zusammen und bemühe mich, etwas zu erkennen. Meine Brille liegt noch oben in unserem schönen Zimmer auf dem Nachtisch. Tatsächlich ein Hund. Sieht ein bisschen aus wie Malen nach Zahlen, denke ich und bin beschämt über mich selbst. Hübsch ist er, guckt neugierig. Sie ist sehr stolz. Und ich bin berührt. Robert der Banause verleiert innerlich die Augen. Er denkt, ich merke es nicht. Ich sehe es ganz genau.

Es ist nicht der einzige wahr gewordene Traum in diesem Raum. An der Wand hinter mir entdecke ich kleine gerahmte Fotos. Adelheid, wie eine Squaw gekleidet zwischen Winnetou und Old Shatterhand. Ich traue meinen Augen nicht. Nein, es ist nicht der echte Winnetou (das sehe ich nun auch), aber es ist das echte Winnetou-Kostüm. Sie hat einen Urlaub gemacht und ist an die Plitvicer Seen gefahren. Die Naturidylle wurde nicht nur für die Gojko-Mitic-Indianer-Streifen, sondern auch für die berühmten Winnetou-Filme genutzt – in einer Höhle dort wurde „Der Schatz im Silbersee“ für die Dreharbeiten versteckt. Sie ist ein großer Fan. Spielt in einer Theatergruppe Szenen aus den berühmten Filmen nach. Pierre Brice war sogar schon in Gmünd, erfahre ich.

Ich erblasse vor Neid. Winnetou, Pierre Brice… meine erste große Liebe. Im Alter von etwa zehn Jahren habe ich ihm meine Gefühle gestanden. Den reich mit Herzen verzierten Brief habe ich in Klettbach in den Briefkasten geworfen. Ich spüre meine Aufregung von damals wie heute. Adresse: Pierre Brice/Paris. Lange habe ich gehofft, er hat mir nie geantwortet, der Schuft! Aber vielleicht hatte ich zu wenige Marken auf den den Brief geklebt oder die Stasi hat ihn einkassiert.

Gegen halb zehn verlassen wir diese wunderbare, seelenwärmende Szenerie. Brechen auf nach Spittal an der Drau. Der Himmel immer noch wolkenverhangen, aber es regnet nicht und es ist deutlich wärmer. Heute wandern wir auf der Fahrradvariante des Alpe-Adria-Trails. Ein Fernwanderweg , der über 750 Kilometer vom Grossglockner nach Triest führt. Der wird uns in den nächsten Wochen sicher öfter begegnen. Wir laufen auf kleinen Straßen auf halber Hanghöhe, haben tolle Ausblicke, kommen gut voran. Ich bin inspiriert von den Erlebnissen des Morgens.

„Robert, ich erzähle Dir jetzt mal, was ich mir alles noch im Leben so wünsche. Bist Du bereit?“

„Hhhhmmm“, macht es neben mir. Ich deute es als euphorische Zustimmung.

„Also. Einen kleinen Bauwagen hätte ich gerne. Der steht auf dem Flugplatz und jedes Wochenende fahren wir raus. Das ganze Wochenende. Ein Öfchen darin, eine kleine Bank und ein Tisch, ein Bett. Wir bauen ihn selber aus und wir sind Energieselbstversorger. Ich streiche ihn an, Gardinen nähe ich und eine Terrasse bauen wir auch noch. Meinst Du das geht?“

„Hhhhmmm“, antwortet Robert. Schon wieder dieser mutmachende Optimismus. Ich bin von der Socke.

„Dann hätte ich gerne einen eirunden Hängesessel, welcher an einer Laufkatze (die habe ich schon zum 50. bekommen) hängt und ich kann ihn durch das Antiquariat ziehen. Kriegen wir das hin?“

„Hhhhmmm,“ ertönt es nun zum dritten Mal. Ich werde misstrauisch.

„Und vielleicht noch eine 125er MZ RT?“ frage ich leise. Die haben wir doch im Motorradmuseum in Zschopau gesehen und die hat Dir doch auch so gut gefallen.“

Ob nun ein „hhhhmmm“ kommt oder nicht, meine Gedanken sind schon weitab. Da träume ich so vor mich hin von meinem Lieblingsleben und bin doch schon mittendrin. Ich habe alles, absolut alles, was ich brauche, und noch eine Portion Schlagoberst (österr. für Schlagsahne) drauf.

Ich suche nach dem Wort, das mein Dasein beschreibt. Perfekt? Nicht gut. Klingt nach makellos und anstrengend. Ich einige mich mit mir auf das Prädikat Vollkommen. Ja, mein Leben ist vollkommen. Bauwagen, Laufkatze, RT, alles überflüssiger Firlefanz, Klimmbimm. Nach weiteren zwei Kilometern denke ich leise: „Überflüssig ja, aber schön wäre es schon.“

Auf einer grünen Wiese am Wegesrand ist es dann passiert. Wir erleben unseren zweiten Frühling. Ein kleines, inneres Kichern schüttelt mich, während ich das schreibe. Es klingt ein bisschen… naja, wie soll ich sagen… anrüchig, gar frivol? Es bezieht sich ausschließlich auf die Vegetation, ich schwöre. Auf unserer Wanderung über den Alpenhauptkamm sind wir aus dem Frühling wieder in den Winter gewandert. Wir haben uns eine Schneeballschlacht auf dem Katschberger Pass geliefert, die Bäume waren wieder ohne Laub, kein Grün, keine Blüten. Nun sind wir wieder hinab gestiegen und der Flieder erblüht für uns ein zweites Mal in diesem Jahr.

11.05.2023

42. Etappe

Von Rennweg nach Gmünd

Die Mühen der Ebene – heute morgen stand fest: Das wird das Motto des Tages. Der Blick auf die Wetterkarte, der Blick auf die Wanderkarte, einfach nur trostlos. Österreich ertrinkt im Dauerregen, den das große und aufwändig angekündigte Italientief mit sich bringt. Unsere Wanderroute verläuft 14 von 19 Kilometern entlang einer gelben Bundesstraße. Ich sehe mich schon triefend nass und weinend am Straßenrand. Von oben der Regen, von der Seite der kalte Sprühregen, den vorbeirauschende LKW nebst kalten Windböen über mich ergießen. Einzig der Blick auf das abfallende Höhenprofil und der im Stundentakt verkehrende Bus sind ein Trost.

Wir sitzen beim Frühstück in unserer obergemütlichen Ferienwohnung und ich will nicht raus. Mit übertriebenen Putzaktionen verzögere ich den Abmarsch. Der Herd ist gewienert, die Spüle glänzt, ich putze sogar den Klobürstenbehälter, obwohl der niegelnagelneu ist.

Kurz nach neun gibt es kein Halten mehr. Raus mit uns.

„Ich fühle mich wie in Tschechien vor vier Wochen“ sagt Robert nach einer Weile. „Neun Grad, Regen und Gelatsche auf einer Landstraße.“ Ich stimme ihm zu, aber nur halbherzig. Ich habe dazugelernt, bin aus Erfahrung klug geworden. Im Vorbeigehen habe ich mir im ADEG, dem Dorfladen in Rennweg, einen Regenschirm gekauft. Sorgfältig wähle ich die Farbe aus. Optimistisch soll sie wirken, aber nicht grell. Bitte keine Streifen, das trägt auf. Und Karos wirken bieder. Nun schreite ich fröhlich dahin unter meinem petrolgrünen Knirps. Der Regen trommelt darauf und ich fühle mich wie unter dem Vordach eines kleinen gemütlichen Zeltes (statt vernünftigerweise einen knallroten Schirm zu wählen, nölt wieder einmal der Korrekturleser, damit uns die Autofahrer eher erkennen und nicht über den Haufen fahren, wählt Madame eitel die allgemein beliebte Tarnfarbe). Die Bundesstraße, auf der wir Hand in Hand nebeneinander gehen, ist kaum befahren. Aller naslang ein Handwerkerkleintransporter, ab und zu der Überlandbus. Ein kleines Auto mit einem Rentner, der zum Arzt oder zur Fußpflege nach Spittal hinab fährt. Der Fluss an unserer Seite murmelt kräftig und übertönt das Brausen der A10, die den Fernverkehr auf hohen, steilen Stelzen quasi über das Tal führt. Die bergige, grüne Landschaft ist nur schemenhaft zu erkennen, so tief hängen die Wolken. Nach Kilometer Zehn – unser Navigationsgerät verzeichnet den Rekord von 5 km/h – taucht eine kleine Kirche auf, ein paar Häuser, das übliche Gasthaus zur Post. Wir sind in Kremsbrücke angelangt. Kehren ein in eine Raststätte. Ein skurriler Mix aus Tankstelle, Supermarkt, Poststation, Bankschalter und Restaurant. Alles an der quasi kaum befahrenen Straße, im hier schmalen und felsigen Tal der Lies. Außer uns ist nur die Bedienung im weitläufig wirkenden Gebäude zugegen. Ob es hier immer so ruhig sei. wollen wir wissen. Oder ob das nur der Zwischensaison geschuldet ist? Die Besitzerin klagt uns ihr Leid. Nein, das ist nicht die Zwischensaison. Das ganze Tal stirbt aus. Von oben bis unten. Die Hotels und Restaurants schließen. Seit Corona ist das so. Touristisch war hier eh nie viel los.. so geht die Litanei.

Wir sind erstaunt. Das noble Salzkammergut, der totgetrampelte Dachstein, die überlasteten Wintersportorte, der teuerste Cappuccino in Radstadt, die monströs aufgeblasenen Skigebiete. Und nur wenige Tagesreisen von dort ist alles so anders. Und Tagesreisen bedeuten in unserem Fall maximal 20 Kilometer.

Nach einer weiteren Rast in einem kleinen Dorfcafé erreichen wir Gmünd.

Die Mühen der Ebene entpuppten sich als eine lustvoll-interessante Wanderung, trotz Dauernieseln und trotz Bundesstraße. Für mich ist eins klar: Mein Glück finde ich nicht auf den aussichtsreichen, perfekt vermarkteten, viel begangenen Trails, die einem eine Auszeit vom anstrengenden Arbeitsalltag versprechen.

Das Glück liegt, zumindest für mich, in jedem Tag unterwegs.

09.05.2023

41. Etappe

Von Mauterndorf nach Rennweg

Heute morgen sind wir in Sibirien aufgewacht. Im sibirischen Österreich. So bezeichnet der Volksmund den Lungau. Ein knapp tausend Quadratkilometer großes Hochplateau in den Niederen Tauern. Er ist im Westen und Norden von Hochgebirge begrenzt, im Osten und Südosten hingegen überschreiten die Berggipfel niemals die Almregion. Durch diese Öffnung nach Osten ist der Lungau kontinentalen Luftströmungen ausgesetzt, was der Gegend ausgesprochen strenge Winter beschert. Viel und lange Schnee, aber auch extrem sonnige und trockene Wintertage. Heute ist es weder kalt noch sonnig noch liegt Schnee. Schmuddelwetter, diagnostiziert mein prüfender Blick aus dem Fenster. Wir sind in Mauterndorf. Das Örtchen liegt an einer alten römischen Handelsstraße von Venedig in den Norden. Filmkulissenreife Idylle im historischen Gewand zeugt vom einstigen Wohlstand des Ortes. Überragt von einer Burg. Hermann Göring hat hier seine Kindheit in der Sommerfrische verbracht und Ende April 1945 wollte er noch auf die Burg fliehen. Aus Angst vor einem Vordringen der Roten Armee entschied er sich jedoch dagegen. 1938 soll ihm angeblich eine Ehrenbürgerschaft verliehen worden sein. Er hatte sich um den Neubau einer Wasserleitung verdient gemacht. Davon will aber heute niemand mehr etwas wissen und mögliche Beweise sind dünn und spärlich. Was sicher ist und bewiesen: Eine Werbetournee zum „Anschluss“ Österreichs brachte Göring am 31. März 1938 nach Mauterndorf, wo ihm 8000 Lungauer einen begeisterten Empfang bereiteten.

Ich freue mich auf unsere Wanderung. Heute gehen wir über den Katschberger Pass. Er verbindet den Lungau mit Kärnten. Seine mittlere Steigung beträgt dreizehn Prozent, wobei die Nordrampe von St. Michael im Lungau eine 20prozentige, die Südrampe von Rennweg eine 18prozentige Steigung auf einem Teilstück aufweist. Für Wohnmobilisten ungeeignet. Nicht aber für Motorradfahrer. Das Katschbergrennen war zu Beginn des 20. Jahrhunderts eine gefürchtete Teiletappe der Alpenfahrt für Motorräder.

Im Gegensatz zum Tauernpass gibt es hier einen schönen Wanderweg, der das Niveau der Straße nur unwesentlich überschreitet. Gemächlich und ruhig steigen wir auf 1640 Meter. Eine halbe Stunde vor Erreichen des höchsten Punktes verschlucken uns die Wolken. Die Stimmung ist gespenstisch. Wir laufen durch Nebel. Dunkle Wiesen mit Resten von verharschtem Schnee öffnen sich steil nach oben. Verwaiste Schneekanonen recken ihre dürren Ärmchen empor. Riesige Liftanlagen tauchen schemenhaft auf. Gondeln hängen, wie aufgeknüpft, bewegungslos im klammen Dunst. Stille – kein Vogelgezwitscher wie noch unten im Tann. Modrige Baumstümpfe geben Zeugnis von ehemaliger Vegetation. Lautsprecher und Scheinwerfer wachen mit toten Augen und Mündern über die wie ausgestorbene Szenerie. Wir ahnen menschenleere Hotelanlagen. Wir sind hier oben die einzigen, weit und breit. Mich gruselt es. Es ist Zwischensaison. Ich glaube, hier bekommen wir keinen warmen Tee. Bloß weiter.

Der Abstieg ist die blanke Sahne. Immer bergab, erst gemächlich, dann hinab durch eine steile Scharte. Die Sonne scheint wieder. Unterwegs machen wir eine Entdeckung. 200 Meter unter uns öffnet sich der Berg und spuckt Autos aus, so groß wie Marienkäfer. Direkt unter unseren Füßen verläuft der sechs Kilometer lange Katschbergtunnel. Er ist Teil der wichtigsten Nord-Süd-Verbindung zwischen Salzburg und Villach. Da sind wir auch schon etliche Male durchgefahren auf unseren Ausflügen in den Süden. Jetzt stehen wir im wahrsten Sinne des Wortes darüber. Nach einer halben Stunde kommen wir in unserer Ferienwohnung an. Ist das schön hier! Eine Küche, ein großer Tisch mit Bank. Ein Schlafzimmer und ein eigenes Bad. „Robert, können wir hier einen Tag bleiben? Pause machen, Regen abwarten, ausruhen?“ Er ist einverstanden und ich bin sehr froh darüber.

08.05.2023

40. Etappe

Von Radstadt nach Mauterndorf

7:30 Uhr. Das Telefon klingelt. Robert schnarcht noch leise vor sich hin. Ich habe mich ins Bad geschlichen, wollte ihn nicht wecken. Mit der Zahnbürste im Mund stürze ich mich aufs Telefon, wische mit noch nassen Fingern auf dem Display herum und nuschele etwas unwillig, den Mund voll Zahnpasta, eine Begrüßungsfloskel in mein Händie.

„Ja. Guten Morgen auch“, höre ich eine freundliche, optimistische und wohlbekannte Stimme auf der anderen Seite. „Ist denn das Geburtstagskind schon wach?“

„Mensch Micha“, sage ich, „jetzt bist du der erste Gratulant.“ Eigentlich wollte ich das sein, dass er mir nun die Tour vermasselt hat, verschweige ich ihm.

„Robert, aufwachen! Micha ist am Telefon.“

„Welcher Micha?“ nuschelt der noch Halbschlafende.

„Na unser Micha vom Flugplatz, kennst du sonst noch einen anderen Micha?“

„Aaahh.“

Langsam findet er sich wieder in der Realität zurecht. Ich übergebe das Telefon und mein Liebster nimmt die Kondolation artig entgegen.

Wir sind im 8. Mai angekommen. Eine gute halbe Stunde später haben wir unser Krämchen gepackt, sitzen in der Bäckerei gegenüber unserer Pension und trinken einen Cappuccino. Der kostet 4,80 Euro. Wohlgemerkt einer. Ein neuer Rekord.

Wir haben es nicht eilig und halten ein bisschen Rückschau. Früh am Tag waren wir gestern hier. Halb zwei schon saßen wir auf der Terrasse des Restaurant Stegerbräu. Die Sonne schien uns warm ins Gesicht. Der Ausblick über das grüne, weite Tal auf das schneebedeckte Tauernmassiv – grandios.

Das große Restaurant ist übervoll mit fein gekleideten Menschen und der Kellner heilfroh, dass wir mit zwei Gläsern Bier vollauf zufrieden sind.

Bunte Dirndl mit weit schwingenden Röcken, kernige Lederhosen, weiße, gestrickte Wollstrümpfe über strammen Männerwaden. Trachten ersetzen hier die Kostüm-, Schlips- und Anzugkultur, wie sie bei uns zu Feierlichkeiten üblich ist. Sogar die ganz Kleinen sind schon so unterwegs. Das sieht sehr putzig aus.

Beim Händewaschen in der Damentoilette treffe ich ein etwa 8jähriges Mädchen. Wie eine Prinzessin sieht sie aus in ihrem langen weißen Spitzenkleidchen, feinen weißen Schühchen, dazu ein Kranz aus weißen Blumen im langen blonden Haar. Sie ist emsig bemüht, einen Soßenfleck von ihrem Gewand zu wischen. Ich helfe ihr ein bisschen und auf meine Frage, warum sie denn heute so chic sei, antwortet sie mir, heute sei Erstkommunion in Radstadt. Ahja. Das erklärt den ganzen Trubel und auch den katholischen Priester nebst Nonne am Nachbartisch.

Während wir unser Bier trinken, lesen wir etwas über die Geschichte der Stadt. Wir erfahren, dass in den Jahren 1731/32 ca. 3000 Protestanten die Stadt verlassen mussten. Das Emigrationspatent des Erzbischofs von Salzburg ordnete die Ausweisung der etwa 20.000 Salzburger Protestanten an. Zunächst wurden 4000 grundbesitzlose Mägde und Knechte gefangen und deportiert. Ab Mai 1732 wurden vor allem Handwerker- und Bauernfamilien des Landes verwiesen. Fast ein Viertel der Ausgewiesenen überlebte die mühsamen Märsche im Zuge der Vertreibung nicht. Alle Protestanten, die älter als zwölf Jahre waren, hatten das Land innerhalb von acht Tagen zu verlassen. Die Bauern bekamen zwölf Wochen Zeit, ihren Besitz zu verkaufen. Insgesamt, so schätzt man, mussten 17.000 Menschen auswandern. Bis 1837 wurden „überführte“ Protestanten des Landes verwiesen.

König Friedrich Wilhelm I. in Preußen erklärte sich bereit, die Vertriebenen in seinen entvölkerten Ostprovinzen anzusiedeln. Mittellose Bauern bekamen hier vom preußischen König ein Stück Land zur Verfügung gestellt, Handwerker konnten ihrem Gewerbe in den Städten ungehindert nachgehen.

„Robert, sag mal, kommt uns das nicht bekannt vor? Wiederholt sich Geschichte denn immer?“

Etwas zornig und bockig beäuge ich mit diesem Wissen den Schwarzberockten und die Ordensschwester am Nachbartisch aufmerksamer bei ihrer Fettlebe. Braten und Schwarzbier, Eiskugeln mit Schlagsahne und Likör verschwinden in ihren Schlünden – sicher auf Kosten der Eltern. Wenn mein Verein soviel Dreck am Stecken hätte, da würde mir der Appetit vergehen. Ehrlich.

Aber zurück in die Bäckerei, zurück zum Cappuccino, zurück zum heutigen Festtag. Den lasse ich mir nicht durch trübe Gedanken vermiesen. Geburtstag auf Reisen bedeutet folgendes: Robert hat freie Wahl, was die Tour betrifft, und am Abend gehen wir Essen und schlagen über die Stränge (Robert jedenfalls).

Die schönsten Touren sind für meinen Wandergefährten die, bei denen man ohne große Anstrengung möglichst viele Kilometer zurücklegt. Wir spazieren also drei Stunden nach Untertauern ohne nennenswerte Steigungen und nehmen dann den Bus über den 1700 Meter hohen Tauernpass nach Mauterndorf. Ich grummele etwas, aber Geburtstag ist Geburtstag. Es ist eine vernünftige Entscheidung. Der Wanderweg über den Pass führt auf über 2000 Metern nach Obertauern und ist tief verschneit. Die Landstrasse kurvig, steil und viel befahren. Das eine ist genau so gefährlich wie das andere. Im Bus sitzen wir ganz vorne und haben eine tolle Aussicht.

Beim Geburtstagsessen erfüllt sich Robert seinen beständigen Traum von der Völlerei (Der Korrekturleser ist sprachlos: Einmal im Jahr wird man sich doch satt essen dürfen!). Ich kenne keinen, der so viel essen kann wie dieser Mensch. Mir und auch dem Kellner stockt der Atem, als Robert energisch erst die Spargelsuppe, dann den Saibling blau mit Kartoffeln und Gemüse und dann noch den panierten Saurüssel mit Kartoffelsalat bestellt. Ich erröte beschämt und fasele etwas Entschuldigendes, von wegen Geburtstag und so, und schäme mich, dass ich mich schäme. Auch der Kellner beschwichtigt die Gier (Was denn für eine Gier, ich hatte ein kleines Hüngerchen!) leicht ungläubig so nach dem Motto: Ich bringe erst mal die Suppe und den Saibling und wenn sie dann noch Hunger haben, dann…

Es gibt ein „Dann“ und auch der Saurüssel wird serviert. Mein liebes Geburtstagskind ist überglücklich. (Naja, ein Stück Kuchen zum doppelten Espresso wäre nicht schlecht gewesen, aber dann hätte man mich vielleicht für einen Vielfraß gehalten…).

07.05.2023

39. Etappe

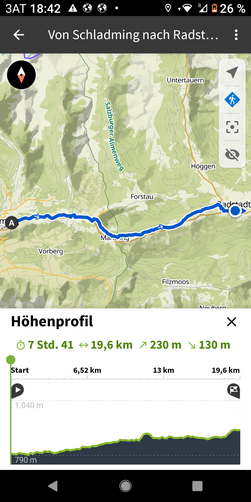

Von Schladming nach Radstadt

In Schladming haben wir uns gefühlt wie in Oberwiesenthal. Da waren wir zu Ostern. Ich erinnere mich gut daran. Da wussten wir noch nicht, wer Viola Bauer war und das übliche Schlüsselkästchen am Eingang unserer Pension (den Code bekommt man vorab per SMS geschickt) war leer. Meine Güte, ist das lange her.

Wenn ich sage Oberwiesenthal, dann stimmt das nicht ganz. Eher ein um das dreifache aufgepustete Oberwiesenthal.

Schladming ist wie sein kleines erzgebirgisches Pendant ein wichtiger Wintersportort und war Austragungsort der Alpinen Skiweltmeisterschaften 1982 und 2013 sowie der Special Olympics in den Wintern 1993 und 2017.

Der größte Tourismusmagnet ist die 4-Berge-Skischaukel, die Schladming mit der Planai verbindet. Eine Skischaukel? Was kann man sich denn darunter vorstellen? Ich bin ratlos und finde folgende Antwort: „Als Skischaukel bezeichnet man die touristische und verkehrstechnische Verbindung von in verschiedenen Tälern gelegenen Skigebieten über die Höhenzüge, die diese Täler trennen." Alles per Seilbahn. Aha.

Bekannt ist dieses Skigebiet vor allem durch das Nightrace, den Nachtslalom, dem alljährlich zirka 50.000 Besucher beiwohnen. Auch das noch.

Im Tourismusjahr 2015 (November 2014 bis Oktober 2015) verzeichnete Schladming 1.547.748 Nächtigungen.

Anderthalb Millionen Sport- und Skibegeisterte fallen wie die Heuschrecken über das kleine Bergbaustädtchen her.

Im Vergleich dazu: 2018 nächtigten in Oberwiesenthal 612000 Menschen.

Gut, dass Zwischensaison ist. Ich würde ja ne Meise kriegen.

Heute folgen wir dem wild dahin strömenden Flüsschen Enns in Richtung Westen. Wir umgehen das Tauernmassiv, das sich nun, nachdem wir den Dachstein umfahren haben, vor uns auftürmt. Es gibt ganz schön viele Berge in Österreich. Wer weiß, was als nächstes kommt.

Es ist eine angenehme 19-km-Tour. Wir gehen flußaufwärts. Ein Skigebiet reiht sich an das andere. Aaaah die Skischaukel. Ich erinnere mich.

Ich entwickele meinen Plan vom sanften Skitourismus und der geht so. Grundthese: Wer den Berg runterfahren will, der muss auch aus eigener Kraft rauf kommen. Ich musste meinen Schlitten auch den Klettbacher Rodelhang hochziehen und niemand hat mich hochgezerrt.

Zur Erleichterung gibt es eine kleine, solarbetriebene Seilwinde. Daran hängen kleine Schlitten, auf die man sein ganzes Gerassel packen kann, was man beim Hochsteigen nicht braucht. Ski, Stöcke, Skistiefel, Helm etc. Die Tageskarte zur Benutzung kostet 5 Euro. Im Service inbegriffen ist ein in Serpentinen ausgetrampelter Weg zum Gipfel. Oben kann man dann seine Wanderschuhe gegen die Skischuhe tauschen und mit dem Schlitten wieder nach unten befördern.

Apré Ski bedeutet ein Glühweinstand mit selbstgemachtem Glühwein. Der Erlös wird für einen guten Zweck gespendet.

„Robert, wie findest Du meine Idee?“ frage ich meinen Begleiter, der wie immer schweigend neben mir hertrottet und meine Visionen erträgt. Seine Antwort macht mich froh: „Huhni, gut finde ich das. Friede würde einkehren im Ländle, die Bäume würden wieder wachsen, der Hirsch wieder röhren und die Besucherzahlen würden auf das Niveau von 1890 zurückgehen.“ Dabei belassen wir es.

06.05.2023

38. Etappe

Vom Hallstätter See nach Schladming

Seit Tagen wandern wir direkt auf das Dachsteinmassiv zu. Erst zeichnete es sich blassgrau am Horizont ab mit seinen schneebedeckten Spitzen. Davor, noch viel deutlicher, lag der kleine Gebirgszug „Hausruck“. Das ist nun alles Geschichte. Heute stehen wir vor diesem Klotz, glotzen nach oben und stellen diesem Steinriesen ein Ultimatum. Entweder Du gehst uns aus dem Weg oder… wir nehmen die Eisenbahn und fahren um Dich herum. Überlege Dir das gut! Möchtest Du das wirklich? Wir erhöhen den Druck und geben ihm nur zwei Minuten Bedenkzeit. Wider Erwarten reagiert er nicht. So ein Sturkopf. Nun gut, dann müssen wir eben zum Äußersten greifen.

Wir können tatsächlich nicht darüber gehen. Jedenfalls im Moment nicht. Die Wandersaison beginnt am 1. Juni. Da oben ist noch tiefster Winter und wir sind nicht entsprechend ausgerüstet. Wir hadern nicht damit. In den Alpen ist gerade Zwischensaison. Der Winterskispaß ist vorüber, der Sommergaudi hat noch nicht begonnen. Wege sind gesperrt, weil sie gewartet werden, Seilbahnen fahren nicht aus den gleichen Gründen. Hotel- und Restaurantbesitzer renovieren oder inventarisieren oder machen einfach mal nur Urlaub. Die Berge und seine Bewohner gönnen sich eine Verschnaufpause.

Wir könnten das Massiv umgehen. Auch das haben wir geprüft. Drei Tage würde es dauern und wir hätten die Zeit. Drei Tage und 500 Euro weniger auf dem Konto. Es ist einfach zu teuer hier. Nichts wie weg.

Vorher gönnen wir uns noch 12 km vom Feinsten. Wir spazieren am Ostufer des Hallstätter Sees nach Obertraun. Immer den majestätischen Dachstein im Blick. Der See ist fjordartig in das Gebirge eingeschnitten. Auf allen Seiten geht es steil in die Höhe. An seinem Westufer klebt Hallstatt.

Auf dem schmalen Uferstreifen zwischen dem See und dem steilen Berghang drängen sich die Häuser dicht aneinander, sind teilweise sogar mit Pfählen in den See gebaut. Im Wesentlichen besteht der alte Hauptort aus einem Straßenzug parallel zum Seeufer und einigen Gassen um den Marktplatz. 900 Menschen leben hier. Jährlich erträgt dieser Ort 600.000 – 700.000 Tagestouristen, vorwiegend aus Asien.

Lange vor dem Tourismus war Hallstatt aufgrund seiner Salzkammern bekannt. Noch heute besitzt Hallstatt das älteste aktive Salzbergwerk der Welt.

Seit 1607 und bis heute wird die Sole von Hallstatt bis ins Sudwerk in Ebensee am Traunsee (etwa 40 km) durch eine Leitung transportiert. Diese Industrie-Rohrleitung, die älteste noch aktive der Welt, wurde ursprünglich aus aufgebohrten Nadelbaumstämmen gebaut und ganz nebenbei kann man darauf wandern, genau wie wir es in den letzten Tagen getan haben.

Es ist gut, dass wir in der Zwischensaison hier sind. Der wunderbare Wanderweg gehört uns fast alleine. Wir frühstücken in Obertraun am Bahnhof und bestaunen dabei wieder den Dachstein. Ich kann mich gar nicht satt sehen. So erhaben, so majestätisch, so wunderschön. Wie selten hat dieser König seine Ruhe. Seilbahnen, Aussichtsplattform, Skilifte, über Hubschrauber bewirtschaftete Hütten, im Sommer die Wanderer und Biker, im Winter die Skifahrer und Skitourengeher. „Robert, wir haben das damals auch gemacht. Weißt Du noch? Mit dem Auto nach Österreich getobt, dann fünf Tage Hüttentour mit Klettersteigen ,gemachtʻ und dann wieder 1500 km zurückgefahren. Warum waren wir so dumm?“ (Naja und JaJa, wirft gedanklich der Korrekturleser Robert ein, aber „gefetzt“ hat es trotzdem.)

Mit dem Zug fahren wir nach Schladming. Menschen mit Helmen auf dem Kopf und kleinen Plastebooten unter dem Arm steigen ein. Ach, das hatte ich ja ganz vergessen. Man kann hier auch Rafting und Canyoning betreiben. Die Alpen – der größte Abenteuerspielplatz Europas.

05.05.2023

37. Etappe

Von Bad Ischl zum Hallstätter See

Zwänge, Ängste, Schweinehunde. Die lauern nicht am Wegesrand wie die Räuber und sie können auch nicht über

uns hereinbrechen wie Unwetter. Sie wohnen in uns, sind oft durch Vermeidungsstrategien ins Abseits gedrängt, streben ans Licht, wollen überwunden sein. Unsere äußere Reise durch Europa ist auch eine durch unser Innenleben.

Gestern haben wir stundenlang nach einer Übernachtung für den nächsten Tag gesucht. Es gibt sie wie Sand am Meer. Aber im Salzkammergut kostet beinah jedes Doppelzimmer über 150 Euro. „Das teuerste Pflaster Österreichs“, erklärt uns unsere Wirtin. Na vielen Dank auch. Wir hätten das Geld, sind aber nicht bereit, es auszugeben. Dann dieses ewige vorwärts, vorwärts.

„Robert, wenn Du uns weiter so hetzt, sind wir in zwei Monaten da.“

Sigá sigá – das ist griechisch und bedeutet: Immer mit der Ruhe. Und zu guter Letzt dieses verdammte Wetter. Ich hasse Gewitter. Jedenfalls wenn ich in den Bergen wandere und jetzt sind hier drei Tage Unwetter angesagt. Wir sind auf der Reise unseres Lebens, sitzen auf dem Balkon einer urigen Ferienwohnung, welche gerade mal 60 Euro gekostet hat, mit Blick über Bad Ischl und sind irgendwie nicht ganz froh.

Wie zum Lohn bekommen wir heute einen wunderschönen Spaziergang geschenkt. 15 km durch bezaubernde Berglandschaft, entlang des Flusses Traun. Ich kann den Blick nicht wenden vom Dachsteinmassiv, auf welches wir direkt zusteuern. 2995 m hoch ist der Dachstein. Er ist der höchste Berg in dieser Gruppe und nördlichster Gletscher in Personalunion. In der Eiszeit reichte dieses Gebilde bis weit ins Alpenvorland hinein. Genauer gesagt bis zum Hausruck. Da sind wir doch erst vor wenigen Tagen gewesen. Bei seinem Rückzug hinterließ er uns smaragdgrüne Alpenseen. Der Wolfgangsee, der Traunsee, der Hallstädter See und andere. Auch mit denen durften wir Bekanntschaft machen. Wir hatten die Ehre.

Frühstück findet, als wäre es nie anders gewesen, im Freien statt. Und wie das schmeckt. Was in Tschechien Hörnchen mit Käse-Eckchen ist nun Roggenbrot mit Butter und Radieschen. Das esse ich jetzt jeden Tag, solange wir in Österreich sind. Dann kommt Tomate mit Schafskäse. Mal sehen.

In Bad Goisern treffen wir auf ein altes Handwerk. Schuhe werden hier geschustert. Wanderschuhe der Luxusklasse. Und wer hat sie dazu gemacht?

Kaiser Franz Joseph, der sich oft im benachbarten Kurort Bad Ischl in seiner Sommerresidenz aufhielt, war passionierter Jäger und Besitzer von Schuhen aus der Goiserer Schuhwerkstatt. Denn für alpines Gelände waren die doppelt genähten, stabilen Goiserer, wie sie Kenner nennen, optimal. Ihren Weltruf als Wanderschuhe genießen sie bis heute. Der originale Goiserer hat sich kaum verändert, lediglich die Sohle ist mittlerweile aus Kunststoff. Die ehemals lederne und mit Eisennägeln beschlagene Originalsohle ist heute ungebräuchlich.

Es gibt eine kleine, unscheinbare Werkstatt in diesem Ort. Ein einziger Schuster fertigt diesen Schuh. Oder ist es vielleicht schon Fetisch? 1500 Euro kostet ein Paar dieser angeblich unverwüstlichen Originale mit Adelstitel. Der Fuß handvermessen, das Leder von einem glücklichen Almrind, Wartezeit etwa ein Jahr. Nichts für uns Sparfüchse. Unsere Wanderschuhe haben 250 Euro gekostet und das empfinden wir schon fast wie ein Vermögen. Im Übrigen… wir haben mindestens drei Packungen Blasenpflaster geschenkt bekommen und nicht ein einziges haben wir bis jetzt gebraucht.

04.05.2023

36. Etappe

Von Altmünster nach Bad Ischl

„Im weißen Rößl am Wolfgangsee“.

„Was kann der Sigismund dafür das er so schön ist“.

„Im Salzkammergut, da kann man gut lustig sein“.

„Mein Liebeslied muß ein Walzer sein“.

In meinem Gehörgang stehen die Ohrwürmer Schlange und drängeln. Wir sind im Salzkammergut. In DEM Salzkammergut.

Und damit meine ich nicht den Schauplatz der schmierigen Schlagerrevue mit Peter Alexander aus den wirtschaftswunderbetäubten späten 50ern. Ich wippe innerlich im Takt zum Original. „Im weißen Rößl“ ist ein Singspiel von Ralph Benatzky aus dem Jahr 1930.

Die Ur-Fassung ist ein temporeiches, tänzerisches und vergnügliches Beispiel des legendären

Unterhaltungstheaters der Weimarer Republik, von den Revuebildern der Wilden Zwanziger bis hin zur augenzwinkernden sprachlichen und musikalischen Konfrontation der österreichischen Alpen mit der Berliner Geschäftswelt.

Es ist greller und jazziger als das heute gespielte 1950er-Jahre-Arrangement. Es hat eine hörbare Nachbarschaft zur zwei Jahre zuvor uraufgeführten Dreigroschenoper-Musik Kurt Weills, ebenso wie eine Nähe zum gerade entstehenden Tonfilmschlager und den großen Berlin-Revuen der 1920er Jahre.

Das Werk war im nationalsozialistischen Deutschland wegen seiner jüdischen Mitautoren verboten und wegen des despektierlichen Umgangs mit „Folklore“ als „entartet“ gebrandmarkt.

Einen Sommer lang habe ich dieses wunderbare Stück gespielt, zwei Vorstellungen am Tag. In Schönebeck beim Sommertheater auf dem „Bierer Berg“. Das war ein Spaß. Und sogar Geld habe ich für den Gaudi bekommen.

Das Zentrum des Salzkammergut ist Bad Ischl. Hier steppte der Bär zu Glanzzeiten der k.u.k. Monarchie. Hier residierte Kaiser Franz Joseph der I. mit seiner Gemahlin Elisabeth von Bayern, uns besser bekannt als Sissi. „Robert, die Trilogie über die Kaiserin gibt es bei Netflix, habe ich gesehen. Die müssen wir uns anschauen. Unvergessen die junge Romy Schneider.“ Ich bin euphorisch, Robert schweigt. Ich befürchte, diese Schmachtfetzen würde er nervlich nicht durchhalten.

Schon gestern Abend habe ich mich belesen über diesen legendären Ort. Johannes Brahms, Anton Bruckner, Franz Lehár, Johann Strauß. Wer sich da so alles herumtrieb. Böse Zungen behaupten, es ging den Kunstschaffenden eher um die Nähe zum Hof als um die Gesundheit. Ich kann mir das gut vorstellen. Hofschranzen. Speichellecker oder wie man heute sagen würde Netzwerker oder Lobbyisten.

Noch zwei delikate Details weist die Geschichte der Stadt auf.

Am 28. Juli 1914 verfasste Kaiser Franz Joseph I. in der Kaiservilla in Bad Ischl das Manifest „An Meine Völker!“, in dem er dem Königreich Serbien den Krieg erklärte. Dies sollte der Beginn des Ersten Weltkriegs werden.

Im April 1945 wurden in einer Saline in Bad Ischl 20 Kisten mit Privatbriefen Adolf Hitlers, der Kunstschatz des Klosters Monte Cassino, die gesamte Rothschild-Sammlung, der Genter Altar sowie Gemälde von Rembrandt, Rubens, Leonardo da Vinci, Tizian, van Dyck, Raffael, Breughel, Goya und Michelangelo gefunden.

Was sagt man denn dazu? Dafür keine Stadtbrände, nicht Pest und Cholera und auch keine Verwüstungen im zweiten Weltkrieg.

Als wir gegen 14 Uhr hier ankommen, sind meine Erwartungen riesengroß. Ich erwarte ein ähnliches architektonisches Spektakel wie in Karlsbad. Mitnichten. Das soll nun die Sommerresidenz des Kaisers sein? Und das der Garten von „Sissi“? Irgendwie popelig alles.

Am frühen Abend spazieren wir noch einmal über die Kurpromenade. Die Sonne scheint warm und mild. Aufgetakelte alte Damen mit großen Hüten, überdimensionierten Sonnenbrillen und grell geschminkten faltigen Lippen sitzen in den Restaurants und Cafés im Gründerzeitstil. Die Bäume der Promenade entfalten ihr zartes Grün. Ein wunderschöner grüner Bergfluss fließt mitten durch den Ort. Als wäre das nicht kulissenhaft genug, erheben sich direkt dahinter die schneebedeckten Berge. Wir lassen uns nicht verführen und trinken keine überteuerten Getränke an diesem weltfremden Ort. Wir kaufen uns ein Kilo Kartoffeln und Eier und eine Flasche Wein aus dem untersten Regal. Wir haben heute eine Küche und kochen mal wieder selber. In der untergehenden Sonne sitzen wir satt und zufrieden auf unserem Balkon und schauen in die Berge.

Das Dachsteingebirge vor der Nase. Da müssen wir drüber.

03.05.2023

35. Etappe

Von Vöcklabruck nach Altmünster

Heute morgen wache ich mit Kopfschmerzen auf. Daran ist nicht der Wein Schuld – versprochen. Robert liegt stocksteif neben mir im Bett, traut sich nicht, sich zu bewegen. Ihm tut die Schulter und der Nacken weh. Meine Güte, was für ein Versehrtenkabinett.

Zehn Minuten Yoga mit Mady Morrison für Schulter und Rücken sollen uns wieder auf die Beine helfen. „Einatmen und Arme heben, halten, ausatmen und loslassen“, säuselt die athletische, vegan ernährte, durchtrainierte Youtuberin mit zigtausend Abonnenten. Brav turnen wir der guten Frau nach, in der Hoffnung auf Linderung. Obwohl ich angehalten bin, die Augen sanft zu schließen und in mich hinein zu fühlen, beobachte ich meinen Mitturner heimlich aus den Augenwinkeln. Der ist ja steif wie ein Brett und gelenkig wie ne Brechstange, der Arme.

Gegen halb neun treten wir im Nieselregen aus unserem Hotel auf den Stadtplatz von Vöcklabruck. Wir steuern direkt das kleine Café auf der Straßenseite gegenüber an. Das Frühstück im Hotel für 12 Euro haben wir abgewählt und auch hier trinken wir nur einen Kaffee. Vöcklabruck ist ein teures Pflaster. Der Hauch von Bad Ischl weht herüber.

Beim Kaffee rede ich ernste Worte. „Robert, so können wir nicht weitermachen und so war es auch nicht ausgemacht. Die letzten beiden Tage sind wir je 25 km gelaufen. Das, was vor einigen Wochen noch die Ausnahme war, scheint Normalität zu werden. Dieses Tempo halten wir nicht durch. Gestern sind wir um 17 Uhr hier angekommen, heute geht es früh weiter. Zu wenig Zeit, um zu regenerieren. Wir sind nicht mehr jung. Es kann doch nicht sein, dass wir Ibuprofen gegen Rücken- oder Kopfschmerzen nehmen müssen, um die Tagesetappe zu schaffen.“

So oder so ähnlich rede ich leise auf ihn ein. Er schweigt dazu, wie gewöhnlich. Er weiß, dass ich Recht habe. (Glaubt das Hühnchen wenigstens, grinst der Korrekturleser Robert.)

Nach ein paar Einkäufen für unterwegs verlassen wir die Stadt. 12000 Menschen leben hier. Die Stadt hat einen ICE-Anschluss.

„Robert rate mal, wie viele Intercity Züge in diesem Kaff täglich halten?“

Er denkt eine Weile nach. „Wenn Du schon so fragst, dann sage ich mal 10.“

„Nein, mehr“, antworte ich und mache es spannend. „

20?“ schätzt er weiter?

„Nein, Robert, jeden Tag halten hier 30 dieser Züge“, sage ich mit einem gewissen Triumph in der Stimme ob dieser unerhörten Neuigkeit und genieße seinen verwunderten Blick.

Aus pragmatischen Gründen haben wir heute eine Tour gewählt, die eigentlich für Fahrradfahrer vorgesehen ist. Sie ist kürzer und weist weniger Höhenunterschiede als die Wanderroute auf. Unser Ziel ist Altmünster am nordwestlichen Ufer des Traunsees. Aus touristischer Sicht ist diese Etappe lausig. Hier würden wir nie wandern, hätten wir nur eine oder zwei Wochen Urlaub. Unser Weg führt durch Gewerbegebiete, entlang großer Straßen, mehrmals unterqueren wir die Autobahn. Robert legt mir eindrücklich dar, dass dies nur eine Frage der Sichtweise ist: „Wald, Wald immer nur Wald. Das Nonplusultra der Erholung. Waldbaden als Methode zur Entschleunigung. Wald als Oase für gestresste Großstädter. Aber sieh nur die Vorteile unseres Weges. Inspiration durch die glänzenden Ausstellungen in den Autohäusern, jede Menge riesige, knallbunte Werbeplakate. Statt Vogelgezwitscher das einlullende Säuseln der Motorengeräusche, beruhigender Lärm der Zivilisation. Garantiert kein Problembär, keine matschigen Waldwege, auf denen kaum ein Vorwärtskommen ist und immer der Blick auf den grünen Wald in der Ferne. Den sieht man ja bekanntlich vor lauter Bäumen nicht, wenn man mittendrin ist.“

Und dann kommt noch die Krönung. Bei der BP-Tankstelle am vierspurigen Autobahnzubringer, nach Kilometer 6 unserer Wanderung, gibt es Hendl. (Grillhähnchen). Schnell wird die Biergartengarnitur trockengewischt und wir sitzen gemütlich auf schwarzem Asphalt im Benzingeruch und teilen uns ein halbes Hähnchen mit Pommes. Es geht uns gut. Die Welt ist wieder in Ordnung. Im Wald wäre uns das nicht passiert.

02.05.2023

34. Etappe

Von Eberschwang nach Vöcklabruck

Kleine Robertsche Abschweifung 7

Was in Tschechien die bienenfleißigen Asiaten sind, die die werktätige Bevölkerung aus ihren Minigeschäften heraus an Sonn- und Feiertagen mit alkoholischen Erfrischungsgetränken versorgen, sind in der österreichischen Provinz die Getränkeautomaten. Im Großdorf Eberschwang gibt es zwei davon.

Am 1. Mai, Kampftag der internationalen Arbeiterklasse, sind alle Kneipen zu. Wir kommen dürr wie zwei Backpflaumen hier im Ort an. Martina faselt und phantasiert von einem zu erwartenden Biergarten. Pustekuchen. Also wird die einheimische Bevölkerung, mit der wir uns im Rahmen der Völkerverständigung stets anfreunden möchten, befragt. Ja, da und dort, Bierautomat. Wir sofort hin.

Vor uns ein halbwüchsiger Bub, keine 15 Jahre alt. Souverän tippt er die Produktnummer, hält eine Geldkarte an ein Lesegerät, es rumpelt und die Bierbüchsen kullern heraus. Wir hoffen, dass der Vater seinen Sohn mit der Geldkarte, die gleichzeitig auch das Alter des Kunden ausspuckt, ausgestattet hat. Denn erst ab 18 wird in Österreich die Bierbüchse frei gegeben. Ohne Geldkarte mit Alterserkennung – kein Bier.

Der Bub zieht mit seiner Beute ab, nun sind wir an der Reihe. Sobald wir die Produktnummer eingegeben haben, werden wir zur Altersidentifizierung aufgerufen. Locker ziehen wir unsere beiden in Frage kommenden Geldkarten. Und nichts passiert. „Altersfreigabe nicht erkannt“, werden wir informiert. Wir versuchen alle Varianten: Karte von vorne, von hinten, schnell darüber, langes dranhalten, dann gibt es einen Schlitz, da versuchen wir, die Karte hineinzupressen, ich springe mit erhobener Karte am Lesegerät vorbei, am Ende drücken wir unsere runzeligen Gesichter auf das Display, das muss doch klappen. Alterserkennung ist das Stichwort. Alle Versuche scheitern. Wir sind völlig am Boden. Der Staub rieselt aus den Mundwinkeln. Da ist schonmal jemand vor dem Bierautomat verdurstet.

Doch die Rettung naht. Ein Auto quietscht heran, es entsteigt ein bis über die Ohren bunt tätowierter Mittdreißiger oder Mitfünfziger. „Können Sie uns helfen?“ hechelt Martina, ohne eine Begrüßung für nötig zu halten. Wir versichern glaubhaft, dass wir über 18 sind und uns wird geholfen. Seine Karte, die ihn als volljährig ausweist, versteht dieses Drecksteil von Bierautomat.

Nein, wir reißen nicht gleich eine Büchse auf. Wir haben von unseren Eltern Erziehung genossen und eilen in unsere Herberge. Dort auf den Balkon geht es: Zisch Nr.1, Zisch Nr.2, 3 und 4 folgen schnell. Rettung in der letzten Minute.

Abschweifung Ende

Hoch, hoch, hoch... Endlich mal wieder bergauf. Fröhlich plaudernd hüpfe ich voraus. Mein Begleiter fällt zurück. Schweigt, antwortet nicht auf meine Fragen. Naja, was plappere ich auch so dämlich vor mich hin.

„100“, ruft Robert plötzlich und ist wieder bereit, sich am Gespräch zu beteiligen.

„Was 100?“ frage ich leicht genervt.

„Ich zähle immer bis 100. Jeden Schritt und schaue dabei nur auf meine Füße. Nach 100 Schritten schaue ich auf und stelle erfreut fest, schon wieder ist der Gipfel ein Stück näher gekommen.“ Naja, wenn es hilft.

Wir erklimmen den Hausruck. Ein Mittelgebirge im Alpenvorland. Seit Tagen mal wieder etwas Wald, eher Forst. Schöne Waldwege, weite Ausblicke. Erzgebirge, Siebengebirge, Böhmerwald… wir werden erinnert. Die Wolken hängen tief, aber es ist nicht kalt und windstill. Es macht Freude unterwegs zu sein. Die Kalkalpen rücken näher. Noch zwei Tagesmärsche und wir sind mittendrin. Gestern Abend haben wir wieder eine sehr vernünftige Entscheidung getroffen. Unser nächstes Zwischenziel ist Bad Ischl. Die Recherche ergibt zwei Möglichkeiten. 48 km und 2200 Höhenmeter, „ausgesetzte Passagen, seilgesichert, absolute Trittsicherheit erforderlich“, warnt die Wanderapp.

Da juckt es mir in den Füssen, da würde ich gerne hin. Träume von den Aussichten und dem Gefühl oberhalb der Baumgrenze zu sein. Die Alternative: 50 km und 410 Höhenmeter. Immer entlang am Ufer des Traunsees, irgendwo zwischen Straße und Eisenbahn. Wir überlegen nicht lange. Nehmen die zweite Variante. Wir sind schließlich nicht eine Woche auf Hüttentour, sondern auf Wanderschaft. Außerdem liegt da oben noch Schnee und ich habe zwar Badelatschen im Gepäck, aber keine Steigeisen. Ein bisschen Wehmut bleibt. Gegen 17 Uhr kommen wir in Vöcklabruck an, dem Tor zum Salzkammergut.

01.05.2023

33. Etappe

Von Lamprechten nach Eberschwang

„Er gehört zu mir, wie mein Name an der Tür, uuhuhuh.“ Massen tanzen, hüpfen, grölen. Diskobeleuchtung. Noch mit Schlaf in den Augen starre ich mit zugekniffenen, altersweitsichtigen Augen auf das kleine Display meines Telefons. Um 01:42 Uhr kam dieses Filmchen in Form einer WhatsApp Nachricht vom Bürgermeister aus Pinnow. Gestern war auf dem Flugplatz „Tanz in den Mai“. Die Gemeinde hat diesen Schwoof organisiert. Unsere Aufgabe war es, die Flugzeughalle besenrein zu übergeben. Keine leichte Aufgabe. Fünf Flugzeuge mussten raus. Auseinandergenommen, verstaut, weggeflogen. Und der Dreck aus den Ecken.

Das Telefon stand nicht still in den letzten Tagen. Der und der braucht einen Schlüssel, Wasseranschluss, Starkstrom, werden genügend Leute da sein zum Abrüsten der Flugzeuge . Ein wenig hilflos fühle ich mich, tue was ich kann aus der Entfernung, werde nervös.

Nun ist es geschafft. Das Fest war ein Erfolg, 540 Gäste. Die Leute im Verein haben auf lobenswerte Art zusammengearbeitet. Wie konnte ich zweifeln. Ob ich es wohl je lernen werde?

Schon 7:30 Uhr brechen wir auf. Wieder mal ohne Kaffee und ohne Frühstück. In Österreich ist Feiertag und zwar so richtig. Absolut alles ist zu. Die Tour gleicht der gestrigen. Kleine Sträßchen, hügelige Landschaft, prächtige, gepflegte Höfe, freundliche Menschen und jede Menge Frühling. Nichts stört den Seelenfrieden. Sollten wir uns damit zufrieden geben?

„Robert, was wissen wir eigentlich über Österreich?“

Es bleibt lange still neben mir. Robert kramt in seinem Gedächtnis und findet nichts nennenswertes.

„Robert, über die Tschechen wissen wir mehr als über die Österreicher. Vielleicht, weil sie im selben System gelebt haben wie wir?“