Von Seoca nach Livari

Irgendwann musste es ja kommen. Verwunderlich, dass es uns nicht im kältesten April (seit Beginn der Wetteraufzeichnung, im Folgenden als sBdW abgekürzt) auf dem Kamm des Böhmerwald erwischt hat und auch nicht im nässesten Mai (sBdW) auf dem Drautalradweg in Richtung Villach. Vier Stunden sind wir dort durch Regen gelaufen. Ohne eine Pause machen zu können. Und auch im unwetterreichsten Juni (sBdW) kamen wir glimpflich davon. In Istrien waren wir ständig auf der Flucht vor Starkregen und Gewittergüssen.

Nein, es erwischt uns im heißesten Juli (sBdW) am Skadarsee. Wir kränkeln.

Gestern Nachmittag ging es los. Wir haben eine schöne Bootsfahrt gemacht, ein üppiges Frühstück gegessen und sind dann erst gegen 10:00 Uhr aufgebrochen. Warum auch nicht. Die acht Kilometer und 300 Höhenmeter nach Seoca latschen wir doch auf einer Arschbacke ab. Zwei Stunden rechnen wir. Gegen Mittag wollen wir da sein, noch mindestens zwei Stunden vor der allergrößten Glut. Das dicke Ende kommt diesmal zum Schluss. Wieder mal haben wir nicht genau das Höhenprofil studiert. Wir schnaufen, wir schwitzen auf nie gekannte Art und Weise und mein Reisegefährte lässt sich zurückfallen, wird langsamer und langsamer.

„Hähni, komm es sind nur noch 700 Meter bis zur Pension. Halte durch, Du schaffst es“, ermuntere ich ihn.

„Huhni, lass mal noch ne Pause machen. Hier im Schatten. Rucksack absetzen, kurz verschnaufen.“ Seine Stimme klingt dünn und brüchig. Das kenne ich zu genau.

„Hähni, was hast Du, was fehlt Dir?“ frage ich besorgt.

„Mir ist ganz übel“, antwortet er leise „einen Stein habe ich im Magen. Das sind bestimmt die fetten Würste vom Frühstück. Ich hätte nicht so gierig sein sollen. Außerdem bin ich sehr schwach, Huhni.“

Wir schaffen es gerade zur Herberge. Robert knallt sich ins Bett, stellt die Klimaanlage auf 25 Grad und ist für den Rest des Tages verschwunden. Er möchte nichts essen (wie ungewöhnlich), nur ganz viel trinken. Er möchte nicht mal Karten mit mir spielen. Nur liegen, liegen, liegen. So soll es sein.

Da habe ich einen Abend zur freien Verfügung. Wir sind in einer Herberge angekommen, die durch und durch typisch ist für diese Gegend und die es am Wegesrand wie Sand am Meer gibt. Eine Familie, meistens die Großeltern dabei, vermietet ein paar Zimmer und bewirtet die Gäste reichlich mit allem, was ihr Garten und ihr Viehstall hergibt. Man ist stolz auf die Produkte. Den eigenen Wein, das eigene Öl, der eigene Ziegenkäse und das eigene Gemüse aus dem Garten.

Und das Beste: Das Ganze wird liebevoll zubereitet und mit einer Herzlichkeit serviert, als wäre man kein blöder Tourist, sondern ein Familienmitglied.

Gegen 18 Uhr betrete ich die schattige Terrasse. Will mal die Lage peilen. Ob ich noch etwas zu essen bekomme und ein Glas Wein. Die halbwüchsigen Kinder hängen im Schatten herum, spielen an ihren Smartphones. Die Mutter pellt Knoblauchzehen in Massen. Der Vater befüllt den großen Getränkekühlschrank. Und die Alte sitzt etwas breitbeinig im langen, dunklen Rock und Schürze am Tisch und trommelt mit den Fingerkuppen auf das rot-weiß-karierte Tischtuch. Ich trage mein Begehr vor. Natürlich bekomme ich zu essen! Warum nicht? Was ich denn gerne hätte? Keine Ahnung, was gibt es denn? Die Alte bittet mich an ihren Tisch. Das tut sie, in dem sie mich vorsichtig am Handgelenk fasst und mit der freien Hand auf den Stuhl ihr gegenüber zeigt. Sie spricht kein einziges Wort Englisch. Wir müssen so klarkommen.

Sie zeigt mir kleine laminierte Kärtchen, mit Essen darauf. Ja, was nehme ich denn? Hier, den Fisch, sie tippt mit knöchrigen Fingern darauf, врло добар! Sehr gut! Mariniert hat sie ihn wohl selber. Ich bin überzeugt! Und dann bitte noch einen Schopska-Salat, den liebe ich. Schnell sind wir uns einig. Wann ich denn essen möchte? Naja, so gegen 8 Uhr, gebe ich ihr mit fünf + drei meiner Finger zu verstehen. Ob das zu spät sei? Es ist schließlich immer noch so heiß.

„Нема проблема“ - nein, nein kein Problem, versichert sie mir und ich dampfe ab. Verschwinde im klimatisierten Zimmer zu meinem kränkelnden Hahn, um ein bisschen Tagebuch zu schreiben. Punkt acht klopft es an unsere Zimmertür. Die Alte steht davor. Extra die steile Treppe ist sie hochgestiegen. Sie lächelt mich an: „Komm!“ sagt sie auf einnehmende Art und Weise. „Das Essen steht auf dem Tisch. Es wird doch sonst kalt.“

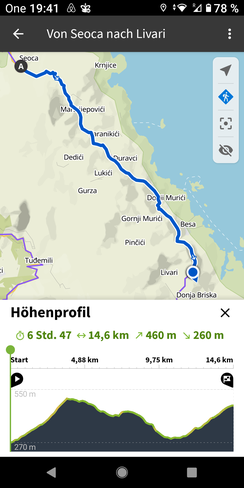

Um sechs sind wir heute losgezogen. Robert hat gut geschlafen, fühlt sich kräftig genug, um die 14 Kilometer zu gehen. Und weiter laufen wir entlang des wunderbaren Sees. Nicht am Ufer, auf 300 Meter Höhe. Und genießen das Spektakel. Ein See, so groß wie der Bodensee. Grünblaues Wasser, hohe Berge am Ufer gegenüber und kein einziges Boot. Kein Segelboot, kein Sportboot, keine Yacht und nur ganz wenige, winzige Dörfer säumen den Wegesrand. Auch heute kommt das dicke Ende zum Schluss. Allerdings sind wir vorbereitet. Teilen uns die letzten vier Kilometer und anstrengenden Höhenmeter ein. Verabreden Trinkpausen, Rucksack-Absetz-Pausen und eine Höchstgeschwindigkeit von drei Kilometern pro Stunde.

Kurz nach zehn sind wir schon hier auf dem Livaripass. Unser zu Hause ist eine Art Campingplatz. Um elf liege ich wie ein Stein im überhitzten, winzigen Holzbungalow. Ein Ventilator bläst volle Düse auf meinen schwitzenden Körper. Mir ist übel. Mein Magen ist zugeschnürt, als hätte ich einen Stein im Bauch. Ich möchte nichts essen, nicht mal Karten spielen. Alleine das kleine Fläschchen hausgemachten Rotweins unseres Wirtes und mein Tagesbericht bringen Linderung. Medizin eben.